賃貸管理業務が3倍楽になる秘訣 資料ダウンロードフォーム

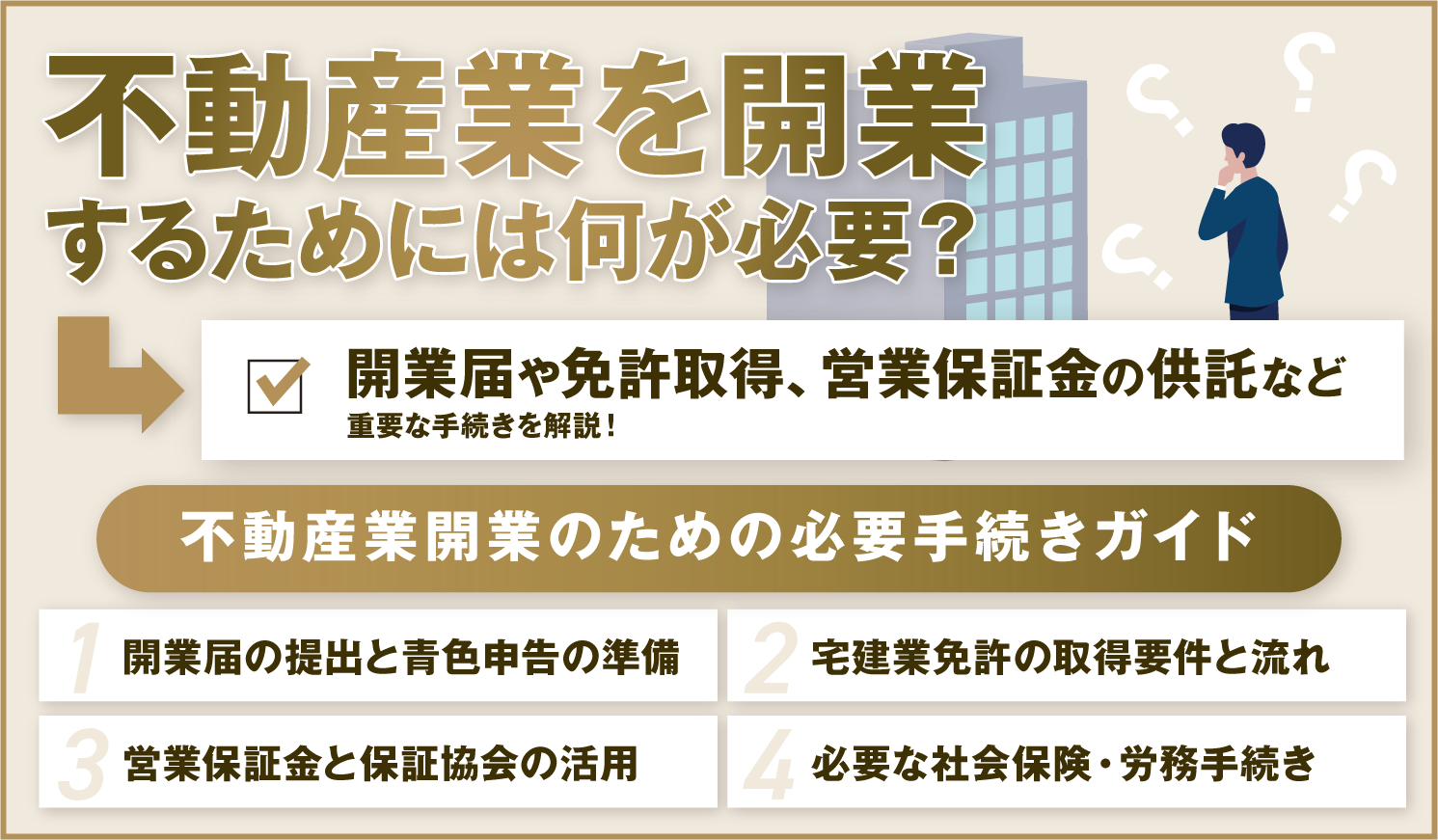

不動産業を開業する際には、開業届の提出をはじめとする様々な手続きが求められます。不動産業は宅地建物取引業法に基づいて規制されており、適切な届出や許可がなければ業務を行うことはできません。また、事業のスムーズな運営のためには、開業前の準備や必要書類の整理が不可欠です。

本記事では、不動産開業届に必要な書類、各種手続き、さらには手続きを進める上での注意点について詳しく解説します。これから開業を目指す方に向けて、分かりやすくポイントを整理しましたので、ぜひ参考にしてください。

▼仲介業務から管理業務までこれひとつで。

賃貸管理システム『賃貸革命』

不動産開業を営むためには、以下の主要な手続きを行う必要があります。

・税務署への開業届の提出(個人事業主)

・宅地建物取引業免許の取得(都道府県または国土交通大臣への申請)

・営業保証金の供託または保証協会への加入

・社会保険や労働保険の手続き(法人・従業員がいる場合、または個人事業主でも従業員を雇う場合)

・事務所要件の確認(専任の宅地建物取引士の設置など)

特に、宅地建物取引業免許の取得は、不動産業を営むために最も重要なステップの一つです。この免許を取得しない限り、正式な不動産業者として営業することはできません。

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、税務署に対して事業を開始することを報告するための書類です。開業届を提出することで、税務上の事業者として認識されます。ただし、青色申告の適用を受けるには、別途「青色申告承認申請書」を開業日から2か月以内に税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。

事業所の所在地を管轄する税務署

国税庁によると、新たに事業を開始した場合には、開業日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが定められています。

参考URL:国税庁 『個人事業の開業届出・廃業届出等手続』(最終確認日2025年4月1日)

また、青色申告を希望する場合は、別途「青色申告承認申請書」を開業から2か月以内に提出する必要があるため、これらの手続きは早めに対応することが重要です。

・税務署に直接持参

・郵送(控えを返送希望の場合は返信用封筒を同封)

・e-tax(電子申請)での提出

開業届を提出する際に必要な主な書類は以下の通りです。

参考URL:国税庁 『個人事業の開業届出・廃業届出等手続』(最終確認日2025年4月1日)

参考URL:国税庁 『青色申告制度』(最終確認日2025年4月1日)

・入個人事業の開業・廃業等届出書(税務署指定のフォーマット)

・青色申告承認申請書(節税のために青色申告を希望する場合)

・マイナンバーカードの写し(または通知カードと身分証明書)

・法人設立届出書

・定款の写し

・登記事項証明書(法務局発行)

・青色申告承認申請書

・給与支払事業所等の開設届出書(従業員を雇う場合)

不動産業を営むには、宅地建物取引業免許の取得が必要です。開業届は税務手続きであり、宅建業免許の取得とは直接の関係はありませんが、個人事業主か法人かといった事業体によっても必要な準備や手続きが異なります。開業後にスムーズに営業を開始するためには、それぞれの事業体に応じた手続きを理解したうえで、並行して準備を進めることが重要です。

免許には都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があり、営業エリアの範囲によって異なります。

参考URL:国土交通省 関東地区整備局 『宅地建物取引業免許申請』(最終確認日2025年4月1日)

・宅地建物取引業免許申請書

・事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)

・専任の宅地建物取引士の資格証コピー

・営業保証金の供託書または保証協会加入証明書

・法人の場合は定款、登記事項証明書

宅建業免許取得のためには、事務所の設置、専任の宅地建物取引士の確保、営業保証金の供託または保証協会への加入など宅地建物取引業法および各都道府県の公示・手続きに基づいた要件を満たす必要があります。これらの準備を進めた上で申請し、スムーズに開業できるように計画することが大切です。

青色申告を適用するには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。承認されることで、最大65万円の特別控除や、赤字の3年間繰越控除、家族への給与を経費にできる専従者給与制度の活用など、税制上の優遇措置が受けられます。なお、減価償却そのものは白色申告でも可能ですが、記帳方法や控除内容の点で、青色申告の方がより有利な制度となっています。

宅建業を営むには、事務所が宅地建物取引業法上の要件を満たしている必要があります。

・事務所は独立していること(自宅の一部を事務所にする場合は、専用の区画が必要)

・専任の宅地建物取引士が常駐していること

・標識(宅地建物取引業者票)を掲示すること

これらの要件は、宅地建物取引業法および各自治体が公示する免許申請手続き等に明記されており、満たしていない場合は免許が交付されません。

不動産業を開業するためには、営業保証金の供託が必要です。宅地建物取引業法第25条に基づき、主たる事務所については1,000万円、従たる事務所がある場合は1か所につき500万円の営業保証金が求められます。

ただし、保証協会に加入することで、この供託義務を免除できる代替制度があります。具体的には、主たる事務所は60万円、従たる事務所は30万円の弁済業務保証金分担金を協会に納付することで済みます。

参考URL:公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部『従たる事務所を新設する場合』(最終確認日2025年4月1日)

法人の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務付けられています。従業員を雇用する場合は、法人・個人事業主を問わず、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入も必要になります。

不動産の開業には、税務署への開業届提出だけではなく、宅地建物取引業免許の取得や営業保証金の供託など、多くの手続きが必要です。特に、宅建業免許の取得にあたっては、個人事業主と法人とで必要な書類や申請フローが異なるため、事業体ごとに求められる条件を確認することが重要です。また、宅建業免許は審査期間が長いため、早めの準備が求められます。

また、開業後の運営においては、税制上のメリットを最大限活用するために青色申告を検討し、事務所要件や社会保険手続きなども確実に進めることが重要です。

本記事を参考に、スムーズな不動産開業を実現してください!

カテゴリ

タグ

賃貸管理業務が3倍楽になる秘訣 資料ダウンロードフォーム